【明慧日本2024年12月16日】寒さが来て暑さが去り、秋には収穫を行い、冬には蓄える。秋の最後の節気である霜降(そうこう)が過ぎると、次にやってくるのが立冬です。

立冬は冬の始まりを意味し、二十四節気の中で第十九番目の節気にあたります。太陽が黄経225度に達する時期で、毎年新暦の11月7日または8日頃に始まります。2024年の立冬は11月7日です。

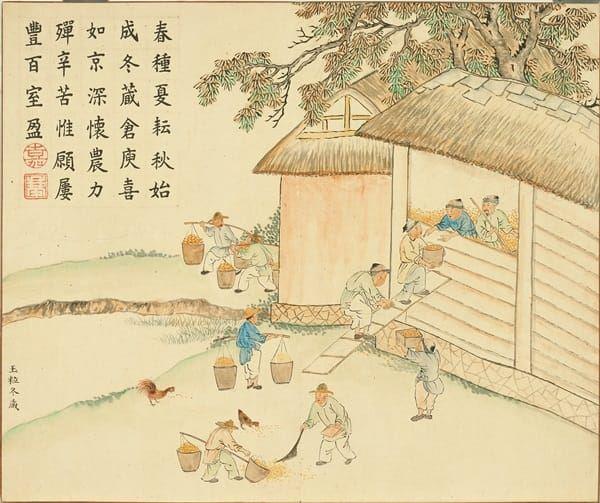

『春耕(しゅんこう)、夏耘(かうん)、秋収(しゅうしゅう)、冬蔵(とうぞう)』は、古代社会における一年の重要な出来事でした。二十四節気の中でも、『四立』——立春、立夏、立秋、立冬は特に重要な祭日とされていました。『周髀算経・巻下』(「髀」は「bì」の音)にはこう記されています:「四立とは、生、長、収、蔵の始まりである」。ここでいう「立」とは、始まりを意味し、この時点から新しい段階が始まるということです。中国の黄暦では『四立』を四季の始まりとして位置付けています。

また、『月令七十二候集解』には「冬、終わりなり、万物を収めるなり」と記されています。これは、万物の活動が停止に向かい、動物は冬眠の準備のために隠れ、生命力を蓄え、来春の再生に備えることを意味します。また、農作物は収穫と乾燥が終わり、倉庫に収められます。農民たちは一年間の辛勤(しんきん:辛い努め)な耕作を終え、冬の間に農閑期を利用して休息と養生を行い、元気を回復します。

|

農作物は収穫と乾燥を終え、倉庫に収められる。(清・黄钺『春台熙皋・冊・玉粒冬蔵』、台北故宮博物院) |

立冬の特徴:薬雨で百虫を退治

立冬の時期は、古代の農民にとって非常に重要でした。当時は気象予報がなかったため、農村の老人たちは長年の観察を基に、当日の雨量、晴れ曇り、風向などから『冬が寒いかどうかは立冬を見ればわかる』とまとめていました。

では、具体的にどうやって判断するのでしょうか? 昔から伝わるいくつかのことわざにその手掛かりがあります。例えば:

「立冬に雨が降れば、冬は雨が多い:立冬に雨がなければ、春に干ばつを警戒」

「立冬が晴れなら、冬は凍る(氷が張る):立冬が曇りなら、冬は暖かい」

「立冬に北風が吹けば、毛皮の衣は金のように貴重になる:立冬に南風が吹けば、毛皮の衣は壁際に掛けておくだけ」

立冬から小雪までの間に降る雨には、特別な名前があり「薬雨」または「液雨」と呼ばれます。

明朝の李時珍の『本草綱目・水部』にはこう記されています。「立冬から10日後を『入液』とし、小雪までを『出液』とする。この間に降る雨を『液雨』または『薬雨』と呼ぶ。百虫はこの雨を飲むとすべて伏せて冬眠し、来春の雷鳴で冬眠から目覚めて出てくる」。また、李時珍は薬雨について「百虫を殺し、虫を退治し積みを消す薬の煎煮に適している」と述べています。つまり、この雨水を飲んだ虫はすべて冬眠し、翌春の雷が鳴るまで出てこないため「薬雨」は虫退治や虫を消す薬の煎煮に利用できるのです。

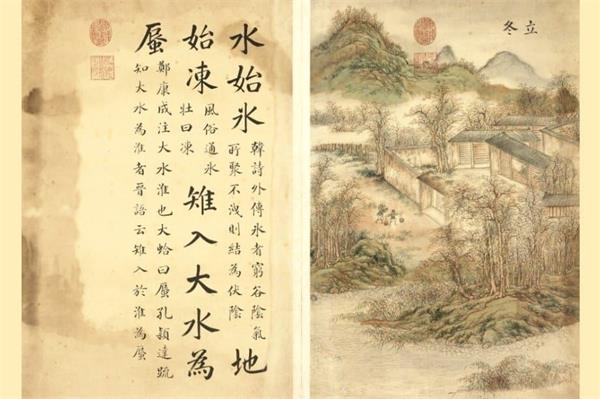

立冬の三候

立冬は黄暦の「十月節」にあたり、唐代の詩人・元稹が詠んだ『咏廿四気詩・立冬十月節』にはこう記されています:「霜降りて人に寒く、軽い氷が澄んだ水を覆う。月影はかすかに現れ、雁は列を成して飛び去る。田は収穫を終え、衣類は仕立て直される。野鶏が水辺に姿を隠し、大蛤(オオハマグリ)に変わるのも容易ではない」。この詩は立冬の物候(ぶつこう)を見事に描写しています。

一候:水始めて氷る

水が凍り始め、氷が張るようになります。

二候:地始めて凍る

土地もまた凍り始めます。

三候:雉(キジ)が大水に入り蜃(しん)となる

雉は野鶏に類する大きな鳥で、蜃は大きな蛤(ハマグリ)を指します。立冬を過ぎると、大きな鳥の姿はほとんど見かけなくなりますが、海辺では野鶏の線や色に似た大きな蛤を見ることができます。そのため、古代の人々は雉が立冬後に大蛤へと姿を変えると信じていました。

|

唐代の詩人・元稹の『咏廿四気詩・立冬十月節』は、立冬の物候を見事に描写しています:『霜降りて人に寒く、軽い氷が澄んだ水を覆う』(スイスの法輪功学習者による写真作品) |

立冬の風習

郊外での祭礼と冬の迎え

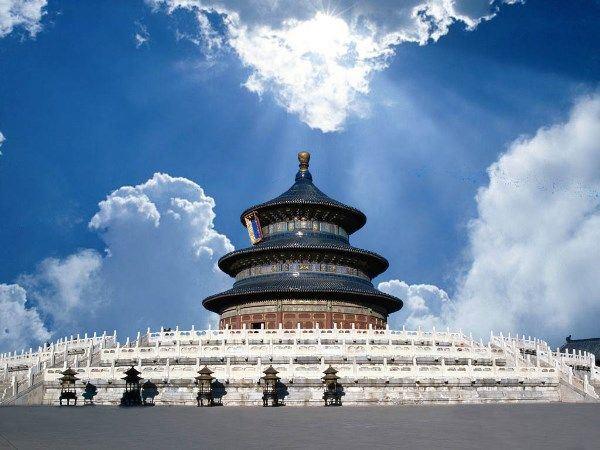

古代社会では、皇帝が郊外に出向き、冬を迎える儀式を行いました。また、大臣たちに冬服を賜り、孤児や未亡人を慰めることも行われました。

『礼記・月令』には以下のように記されています:「立冬の日、天子(皇帝)は自ら三公、九卿、大夫を率いて北郊で冬を迎える祭礼を行う。帰宮後には、戦死者の遺族を慰め、孤児や未亡人を労わる」。「北郊にて神州(大地)の神々を祀る」

立冬の日、皇帝は百官を率いて北郊で冬を迎える儀式を行い、大地の神々を祭る。その後宮殿に戻り、戦死者の遺族や孤児・未亡人を慰めました。立冬の3日前、暦法や祭祀を担当する官僚が皇帝に立冬の日を伝え、皇帝は沐浴して身を清め、斎戒を行います。そして立冬当日、皇帝は三公九卿を引き連れて北郊で祭礼を行い、儀式後には国を安んじるために盛大な恩赦や賜り物を行います。

|

天壇は中国古代の皇帝が天を祭るための場所です。天壇の建設以来、23人の皇帝がここで682回の祭礼を行いました。(パブリックドメイン) |

立冬の日の習俗、収穫を祝う祭礼

立冬の日には、農民たちが収穫を祝う祭祀を行い、一部の地域では祖先を祀ったり、豊年を祝う宴会を開いたりする習慣があります。立冬の意義を社会や文化の視点で考えると、天地の恵みに感謝し、徳を慎み修め、生命を慈しむ季節だと言えます。

冬野菜の貯蔵

中国北方では、立冬になると寒さが厳しくなり、水も凍り始め、野菜や果物が育たない季節に入ります。『東京夢華録』によれば、北宋時代の首都・汴京(現在の開封)では、皇宮から民間に至るまで、立冬の時期になると冬越しのために穀物や野菜を貯蔵し始めました。立冬前には道路が大変混雑し、車や馬、ラクダが冬の食糧を満載して道を埋め尽くす光景が広がり、立冬ならではの情景が見られました。

餃子を食べる

中国北方には立冬に餃子を食べる習慣があります。これは「餃(jiǎo)」と「交(jiāo)」が同じ音であることから「交子(こうし)の時」に餃子を食べるという意味があります。「交子」とは、新旧が交わる時、すなわち「子時(夜11時から翌日午前1時)」を指します。立冬の子時は秋と冬の季節の交わりであり、大晦日の子時は旧年と新年の交わりです。この「交子の時」に餃子を食べることは、新しい始まりを象徴しています。

|

冬に適切に身体を保護し、天候の変化に従って食事や生活を調整すれば、精神と元気を養うことができる。(明・趙左『寒江草閣・軸』部分、台北故宮博物院) |

立冬の養生

自然界の「春に生じ、夏に成長し、秋に収穫し、冬に蓄える」という規律に順応し、立冬の時期には人体という小さな宇宙も冬の「蓄養」の段階に入ります。冬に適切なケアを行い、天候の変化に従って食事や生活を調整すれば、精神と活力を保ち、病気や邪気の侵入を防ぐことができます。

冬の補養

「立冬補冬」、「補冬補嘴坑」、「冬令進補、来年打虎」という言葉があるように、古人は立冬以降、寒気が強まり体調を崩しやすいと考えていました。そのため、民間では「補冬」と呼ばれる食習慣があり、立冬に栄養を補って活力を養い、厳しい寒さに備えるとともに、一家の一年間の苦労を労(ねぎらい)ました。

立冬の補養は温補が適しており、体を温める食材を使った料理が良いとされています。例えば、生姜、大蒜(にんにく)、肉桂(シナモン)、桂皮、肉豆蔻(ナツメグ)、白豆蔻(カルダモン)、胡椒、肉苁蓉、大茴香(スターアニス)、小茴香(フェンネル)、龍眼(桂円)の乾物などが体を温め、健康を守る効果があります。

羊肉鍋、生姜入り鴨料理、麻油鶏、薬膳スペアリブなどはよく見られる冬の食補料理です。ただし、体質には個人差があるため、中医師に相談して自身の寒熱虚実に応じた食補を選ぶのが望ましく、盲目的に進補するのは避けるべきです。

黒い食材を活用する

『黄帝内経』には「北方は寒を生じ、寒は水を生じ、水は塩を生じ、塩は腎を生じる」と記されています。腎臓は冬に対応しており、五行では冬は「水」に属し、色は「黒」に属します。そのため、黒い食材は冬の陰を養い腎を補うのに適しています。

例えば:

黒米:陰を養い腎を補い、脾を健やかにし肝を養う。

黒豆:肝腎を補い、筋骨を強化する。

黒ごま:肝を養い腎を補い、目を明るくし髪を黒くする。

黒棗:胃を整え脾を健やかにし、腎を補い髄を満たす。

黒きくらげ:陰を養い肺を潤し、胃を養い腎を補う。

これらはすべて優れた冬の食材です。

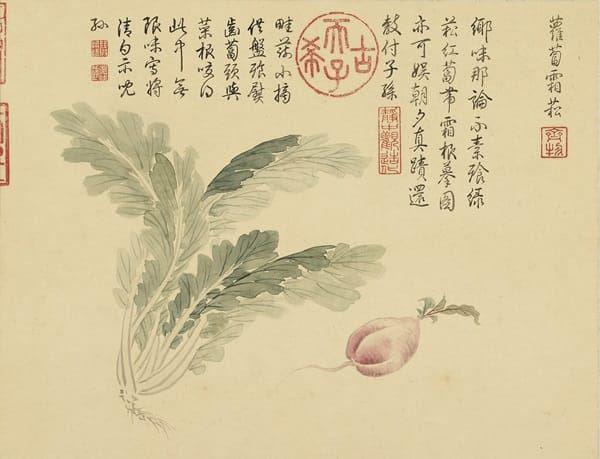

さらに、民間には「立冬の大根は人参スープに勝り、医者に薬を出してもらう必要がない」ということわざがあり、立冬後には赤、白、青などさまざまな色の大根を積極的に食べることもおすすめです。

|

立冬後には、赤、白、青などさまざまな色の大根を積極的に食べるのがよい。(清・金廷標『陳書画を模す・冊・大根と霜松』部分、台北故宮博物院) |

早寝遅起

『黄帝内経』には「冬の三カ月は、これを閉蔵といい、早く寝て遅く起き、必ず日光を待つ」と記されています。古代では「日が昇れば働き、日が沈めば休む」という生活習慣を守り、体を自然のリズムに順応させていました。立冬以降は早寝遅起を心がけ、日の出に合わせて起床し、労働は体が疲れない程度にとどめるべきとされています。

現代人にとってこのような生活リズムを実行するのは難しいかもしれませんが、できる限り十分な睡眠をとることをおすすめします。これにより、陽気の蓄えや腎精の蓄積に役立ちます。

五行相克の観点から見ると、冬の「水」は「火」を克します。「火」は心臓に属するため、冬は心臓や血管に関する病気が起こりやすい季節です。『黄帝内経』には「恬淡虚無、真気はこれに従い、精神は内に守られる。病はどこから来ようか?」とあります。これは、なるべく心を労せず、神経をすり減らさず、気持ちを穏やかに保ち、自分の精神を内に収め、欲望を放任せずに安静で満足し、焦らないようにするべきという意味です。このようにすれば、体内の正気(健康を保つエネルギー)は自然と調和し、精気神(生命力・気力・精神)が満ち、病気は体に近づきにくくなります。

|

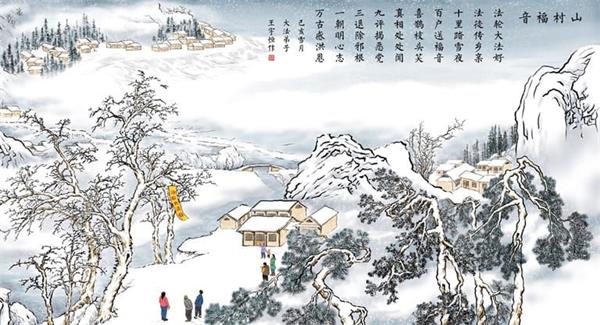

善意と寛容は氷霜を溶かし、人を春風に包まれるような心地にさせる。 (法輪功学習者の美術作品『山村の福音』、明慧ネット) |

寛容と感謝

立冬は冬の幕開けを告げます。水は氷となり、風はうなりをあげ、万物は寒さを避けて身を潜めます。しかし、氷霜を溶かし、人を春風に包まれるような温かさがあります。それは、人と人との間の善意と寛容です。

冬は英気を養い、活力を蓄える時期であると同時に、心を清め内省し、天地の恵みに感謝する季節でもあります。中国人は「天の時を敬い、人が天と調和する」ことを重んじています。どうか皆さまがご自身の精気神をしっかりと蓄え、来年の春に向けて良い準備をされますようお祈りいたします。おすすめの特集:人生を大切に