【明慧日本2024年12月29日】(前文に続く)

(三)堯舜は苦を楽しみとし、徳をもって天を動かす

堯(ぎょう)は中国文化において特別な地位を占めています。『尚書・堯典』には次のように記されています。「欽(つつし)みて昊天(こうてん)に若(したが)い、日月星辰(せいしん)を歴象(こよみ)し、人時を敬授(けいじゅ)す」。堯は天文の大臣に天象を観察させ、暦を制定し、百姓に伝え、農業の耕作を助けました。このことから、天象を観察し、天時を測り、暦のずれを修正することが歴代君主にとって最も重要な課題の一つとなりました。文献の記録を見る限り、この伝統は堯によって始められたとされています。

『説文』によって、「閏(じゅん):余分の月。五年で二度の閏」。中国古代では陰暦と陽暦を併用していましたが、毎年、季節や時令が前年より10日以上ずれていく「歳差」の問題が発生していました。これは暦法と季節の矛盾を生じさせるものでした。古代人は「閏(うるう)」を置く方法を定め、陽暦が陰暦より多い日数を数年間蓄積し、閏月を設けることで調整しました。

『尚書・堯典』によって、「期は三百有六旬有六日、閏月を以て四時を定め、歳を成す。百工を允厘(いんり)し、載績を咸熙(かんき)す」。堯の時代に暦法が確立され、閏月によって歳差が修正され、百工(あらゆる職業)の生産や耕作が促進されました。『前漢書』では次のように評されています。「天文とは、二十八宿を序(つい)にし、五星と日月を測り、吉凶の象を記すものであり、聖王が政を参ずる所以(ゆえん)である」。聖王(堯)は使命を背負い、天文と天象をもとに人間社会の秩序を正す役割を担いました。

堯帝はしばしば天下を巡察し、民意を把握し、社会の状況を理解しました。堯は「四海を家」とし、苦労を楽しみとし、中国各地に堯王に由来する遺跡や風俗が残されています。『説文』には次のような記述があります。「腒(く):北方では鳥の干物を腒という。伝に曰く、『堯は腊(さく)に如(し)き、舜は腒に如き』」。 堯と舜の肌は日差しで焼けて光沢のある黒い色になっていたと伝えられています。『論衡』では次のように説明されています。「堯と舜は天下を巡り、絶え間なく奔走したため、日差しを浴びて『形体は痩せ細った』」

堯帝は無私の広大な徳を後世に伝えました。彼は自分の息子である丹朱が「騒々しく争いを好む」と判断し、帝位を孝行で名高い舜に「禅譲」しました。この行為は古今の模範とされています。また、堯は二人の娘を舜に嫁がせ、その徳を試しました。そして最終的に舜を天下の共主として選びました。『説文』には次のように記されています。「娥(が):堯帝の娘であり、舜の妻である娥皇(がこう)の字である」

中国の歴史において、どの時代であれ堯帝に対する評価は極めて高いものです。孔子はこう述べています。「唯天は大なり、唯堯はこれに則(のっと)る」。堯帝は中華の道統の始祖とされ、歴代の帝王が模範とする存在でした。その徳と後世への影響の大きさは計り知れません。

舜帝は孝の徳で天下に名を知られています。「堯は天を則(のり)とし、舜は地を則とす」と言われ、堯は天文と時令を整え、舜は道徳と礼儀を教化しました。

『説文解字』には次のように記されています。「教(きょう):上が施し、下がそれを模範とすること」。教化とは、上位者の行いが下位者に影響を与え、君主が何かを提唱すれば、社会がそれに従うという意味です。「教」の左側の偏旁は「孝(こう)」であり、『説文』では次のように解釈されています。「孝(こう):父母に善く仕える者」。古代において、孝は最も重要な徳とされ、「百善孝為先」(すべての善行の中で孝が最も重要)という言葉が古くから伝えられています。

|

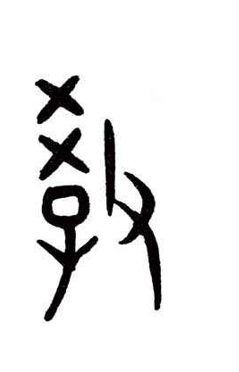

図5:「孝」、甲骨文、上が老人、下が子ども |

舜(しゅん)は礼と音楽をもって人々を教化しました。『説文』には次のように記されています。「韶(しょう):虞舜(ぐしゅん)の音楽である。『書』に曰く、『箫韶(しょうしょう)九成にして、鳳凰(ほうおう)来儀(らいぎ)す』」。「箫韶」とは舜帝の時代に行われた壮大な音楽と舞踊を指します。この「箫韶」の音楽が響き渡ると、遠方から鳳凰が飛来し、優雅に舞ったと伝えられています。

|

|

『説文』には次のように記されています。「鳳(ほう):神鳥なり。天老曰く、『鳳の形象は、前が鴻(こう)、後が麒麟(きりん)、首が蛇、尾が魚、文様が龍、背が虎、顎が燕、嘴が鶏であり、五色がすべて備わっている。東方の君子の国から現れ、四海の外を飛び回り、昆侖(こんろん)を過ぎ、砥柱(しちゅう)の水を飲み、弱水(じゃくすい)で羽を洗い、夕方には風穴(ふうけつ)に宿る。その姿が見られるとき、天下は大いに安寧する』」。鳳凰(ほうおう)は天界の神鳥であり、その出現は天下が平和であり、万邦が和睦している時期を示すものとされています。

舜(しゅん)は堯(ぎょう)の禅譲の道を受け継ぎ、自らの位を大禹(だいう)に禅譲しました。禹は堯帝の太廟(たいびょう)で舜から禅譲を受け、これは舜が堯から禅譲を受けたのと同じように行われました。

|

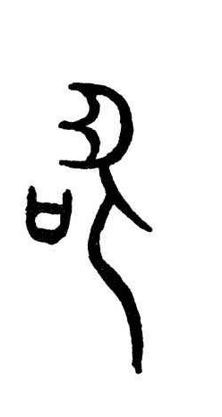

図7:「聖」、甲骨文、上部の耳が天の道を聞き取り、左側の口が民衆を教化する様子を表しています。 |

堯(ぎょう)と舜(しゅん)は上古時代の二人の「聖王」と称されています。『説文』には次のように記されています。「聖(せい)は通なり。耳に従う」。「耳に従う」とは「天道を聞く」という意味です。一方、口は命令を発する役割を持っています。したがって、「聖」とは「王」を意味し、「聖」とは神明と通じる(内)と同時に、民衆を治める(外)という二面性を持っています。これがいわゆる「内聖外王の道」です。

(続く)